Vu à la Rochelle il y a quelques jours.

Sinon, ce qu'énonce etiennedesthuilliers est assez sensé...

Bonne réflexion.

Jean

Vu hier à Angers...

Je rejoins HAZO ébénisterie, soit le tenancier rentre les plateaux en cas de pluie, soit le bois peut bouger sans tuiler...

Bonne soirée.

Jean

Bonjour,

La néoprène peut fonctionner mais je trouve la méthode et le résultat pas tops.

Même pour une telle longueur, à défaut de chants pré-encollés, et pour du chant standard fin, je le ferais avec double encollage à la colle vinylique rapide, en laissant gommer/sécher, puis application au fer à repasser et cale à maroufler.

Affleurage au cutter/ciseau ou affleureuse selon disponibilité, petite finition/cassage d'angle à la cale à poncer...

Si c'est du chant de 3mm, alors vinylique et serrage à l'adhésif de masquage ou cale + serre-joints...

À 10/15 minutes par mètre tout compris, tu vas y passer la journée, et demain tu démarres les usinages...

Bon courage.

Jean

Bon, chez les luthiers du quatuor, on a cette blagounette qui fait régulièrement effet :

C'est quoi un bon violon ?

Petit apparté, vous noterez qu'on ne pose pas la question au sujet du beau, mais du bon, puisque c'est là que se trouve l'essentiel, le beau n'étant qu'apparence...

Un bon violon, c'est un violon vendu !

Tout est dit, ou presque, le reste étant matière de réglages, chevalet, âme, action et renversement.

Et qu'est-ce qu'un violon bien réglé ?

On touche là au coeur de métier, le réglage, qui fait la différence...

Un violon réglé en cash !

Bon, ou beau, vaste débat...

Je retourne à mes bricoles, bientôt le printemps.

Jean

Bonsoir,

Roubo aborde le sujet pour le bois de chêne et préconise de réaliser les panneaux (qui flottent comme le précise Guilh63 ) sur quartier, et de déligner le reste (faux-quartier et dosses) pour les cadres (montants et traverses).

Il y voit deux avantages :

privilégier la stabilité dimensionnelle pour les pièces les plus larges, les moins larges auront proportionnellement moins de mouvement.

éviter la fragilité due à la maille (les rayons médullaires).

Vous l'avez probablement constaté, le chêne fend très facilement en sens radial, le long de la maille. En utilisant du bois sur faux quartier ou dosse pour les cadres, les mortaises sont orientées dans le sens d'une meilleure résistance.

Subsiste une fragilité lors du chevillage si le trou est aligné avec la maille, mais on ne peut pas tout avoir...

Je propose un troisième avantage : les planches sur quartier sont plus larges que les autres, je ne vous fais pas de dessin...

J'ai cité le chêne, mais c'est probablement valable pour d'autres essences, mon petit doigt me dit que etiennedesthuilliers aura sûrement un avis très éclairé, comme à son habitude.

À suivre.

Jean

Bonsoir,

n'étant ni sérieux ni compétent, je ne me prononcerais donc pas formellement sur la possibilité de mettre du poids sur ce faux entrait. Soit dit en passant, sa fonction n'est pas d'en recevoir, et même si sa section est respectable, je doute que son assemblage avec les arbalétriers apprécie un cisaillement non prévu.

Par contre, en pensant "hors du cadre", et en paraphrasant Kentaro lorsqu'il propose une tente, je serais bien tenté d'imaginer une structure portée par le plancher ( et les solives ou poutres supportant celui-ci, probablement disposées de mur extérieur à mur extérieur).

Avec une ossature légère doublée d'un lambris intérieur,, juste reliée à la charpente, sans lui transmettre d'effort, supportant un isolant déroulé à l'extérieur, et avec les trémies qui vont bien pour raccorder les fenêtres de toit...

Zéro effort sur le fameux faux entrait, ni sur le reste de la charpente, sections fines, ( 70 x 35 soit du demi-chevron, voire moins...) avec entre-axe de 60cm ou moins.

Si on double voire même si on triple le poids proposé, sa répartition sur les solives, (voire même sur le mur pour partie, les solives devant remplir le rôle "d'entraits"), cela me semble être parfaitement acceptable.

Ventilation de sous-face de toiture garantie, et " cerise sur le gâteau " une charpente intacte pour le jour ou un tenant de l'esthétique initiale choisira de démonter le bazar...

Un seul bémol, une perte de surface, mais est-ce si grave ?

À suivre.

Jean

Bonsoir,

J'ai fait une peinture au lait il y a longtemps, à partir de lait écrémé, de chaux aérienne, pigments etc, le résultat était chouette et c'était plutôt économique.

Si tu parles anglais, tu trouveras pas mal de recettes from scratch avec la recherche milk paint recipe, sur le blog de Lost Art Press par exemple.

Avant d'être tendance, c'était une technique assez courante pour le mobilier peint en milieu rural, Suisse, Autriche, Bohême... etc, puis en Amérique du nord avec l'arrivée de migrants de ces régions.

Comme toujours (plus maintenant) l'usage de matériaux disponibles localement était une logique économique rurale, seuls les pigments faisaient un peu de chemin, avec les épices...

Attention, la nhl démarre sa prise plus rapidement que la chaux aérienne, ça vaut la peine de faire quelques tests pour éviter de se faire piéger...

Bonne barbouille.

Jean

Bonsoir,

Un sapin de base peut tout à fait satisfaire le besoin de rigidité/résistance requis.

Attention tout de même à éviter la présence de noeuds et autres défauts.

Si l'envers n'est pas destiné à être vu, ce qui est courant pour un tableau, un simple assemblage collé à plat joint, avec des équerres en mdf de 3mm collées (et agrafées ?) au verso, et la feuille de mdf juste collée à la colle vinylique et gentiment serrée avec des serre-joints et des tasseaux formant cales.

Le point important est la planéité, ce qui implique des surfaces et des coupes bien équerrées, une épaisseur régulière, et une table d'assemblage plane.

J'éviterais clous ou agrafes en parement, pour garder une surface unie, et pour gagner du temps...

Bonne soirée.

Jean

Bonjour,

Pour avoir réalisé des meubles plaqués en PVC de 3mm ( PVC miroir en l'occurrence)), je te conseillerais une colle type ms spatulable, et l'application avec une spatule crantée à denture fine, comme pour la colle à stratifié (contact néoprène.

Laisser deux millimètres sans colle en périphérie, avec un ruban de masquage si nécessaire, afin que la colle ne déborde pas.

La colle ms permet un peu de repositionnement par glissement, ce qui devrait pouvoir t'aider pour l'alignement des façades.

Si le plastique reste stable dans le temps, (j'ai vu des acétates de vinyle se cristalliser après quelques décennies), et sans être définitif sur le sujet, il me semble que le collage devrait pouvoir être désassemblé mécaniquement, en passant une lame entre façade et support.

Dans le pire des cas, j'opterais pour la destruction du support...

Bonne réflexion.

Jean

Bonjour,

Si le défaut d'équerrage est dû au serrage, et si la colle utilisée est de type vinylique, alors tu peux envisager de rattraper le coup en chauffant tranquillement les assemblages avec un décapeur thermique, tout en appliquant un serrage visant à ramener ton ensemble dans la géométrie souhaitée.

Un peu d'humidité peut aider, en évitant de brûler, et en communiquant la chaleur par la vapeur d'eau dans le bois.

Cette réponse ne concerne que le problème que tu évoques : le mouvement du plateau et ses conséquences me préoccupe, ainsi qu'à mes petits camarades, au vu des réponses déjà postées...

La différence entre les pros et les amateurs ?

Les pros rattrapent leurs erreurs plus rapidement...

Bonne journée.

Jean

Bonjour,

Toilettes sèches, passe-pieds et allées au potager, isolation des caissons de murs, sols et plafonds (pas conforme au dtu je confirme), chauffage dans le fameux poêle à copeaux, fûmage du lard et des jambons de mes cochons, enduits chaux/copeaux (un peu comme le chaux/chanvre, mais sans chanvre), isolant pour marmite norvégienne...

Je ne suis pas allé plus loin pour l'instant, mais qui sait ce que nous réserve l'avenir...

Bons copeaux.

Jean

PS, Le mécano du coin n'est pas fan des copeaux, il préfère la sciure, je lui réserve celle produite par les scies circulaires, captée par l'aspirateur de chantier.

Bonjour,

En caractérisant l'aspect visuel du teck, on pourra trouver des essences locales pouvant satisfaire un ou deux critères, pas vraiment plus. Le mode de finition peut avoir une incidence pour favoriser l'imitation.

1/- Couleur : brun jaune à brun sombre (après oxydation et UV)

2/- Fil droit.

3/- Grain grossier

4/- veinage peu marqué à fortement marqué

5/- absence de rayons médullaires (maille)

6/-

Voici ce que je proposerais en matière d'essences locales :

robinier faux acacia, orme, châtaignier...

D'autres boiseux auront sûrement des propositions judicieuses, ou s'amuseront à noyer le poisson...

En photo, une comparaison possible, quoique de petite taille.

Bon dimanche.

Jean

Bonsoir,

si l'ambiance bretonne/ bout du monde te sourit,alors tu peux aller jusqu'à Douarnenez ( en faisant un tour à Lambé ...)

lesateliersdel...arine-bretagne/

Portes ouvertes dans pas longtemps.

Un de mes anciens stagiaires y a passé son CAP, ainsi que quelques copains également.

Sinon, Skolarmor, que cite Kentaro est très bien, de ce que j'en ai entendu dire.

Bons copeaux, à l'herminette bientôt alors...

Jean

Bonsoir,

pour détuiler, il me semble que nous avons un expert sur l'air du bois...

Difficile de répondre à ton problème comme ça, cela dit, tu as déjà expérimenté le caractère vivant du bois, c'est une expérience formatrice.

Si ton panneau est devenu convexe, tu en déduiras qu'une face c'est allongée, et c'est peut-être la conséquence logique d'une prise d'humidité importante non maîtrisée.

Que peux-tu imaginer pour lui faire prendre le chemin inverse ?

Je te laisse y réfléchir plutôt qu'apporter des réponses toutes faites, je te fais confiance pour continuer à expérimenter et trouver...

Bon week-end.

Jean

Bonjour,

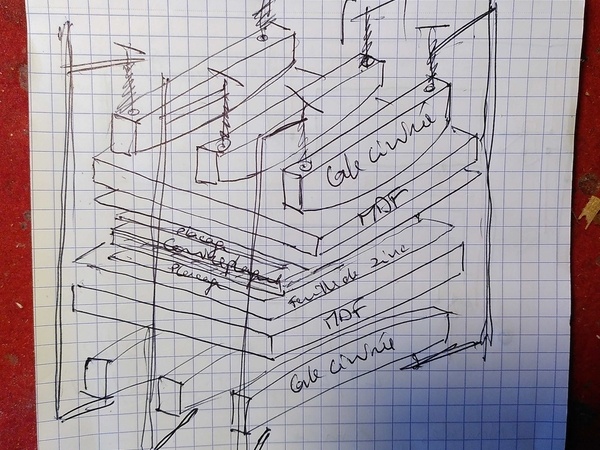

avant de disposer d'une presse à placage sous vide, j'utilisais fréquemment la méthode des cales cintrées, qui permettent de serrer au milieu de la pièce à plaquer même si l'on ne dispose pas de serre-joints à longue portée. Voir croquis.

Pour chauffer le placage, deux cales en zinc, passées au four si la dimension le permet, ou à côté du feu dans la cheminée...

Les ébénistes du XVII au début du XXe disposaient d'une sorbonne pour cela.

Un copain restaurateur a mis au point, dans les années 90, un système électrique, avec transfo et grillage ultra-fin faisant résistance, permettant de réchauffer le collage des marqueteries anciennes pour les replaquer, mais je ne suis pas sûr que cela soit adapté à ton besoin.

Sinon, renseigne toi au sujet des presses à vide, même sans chauffer, c'est très performant.

Et meilleurs voeux pour toutes tes réalisations...

Jean