Est-ce que je comprends bien ?

Tu veux dire qu'il n'y avait pas de tête à l'origine, le profil était constant, et seuls le 2/3 se sont comprimés dans le trou ?

En tout cas, 5.5 mm, c'est pas énorme.

Peux-tu confirmer que ce n'était pas chevillé à la tire ?

Concernant le mode de fabrication, les artisans de l'époque avaient l'esprit pratique, on a un peu perdu à ce sujet...

Des traces d'outils identifiables sur ces chevilles ?

À suivre.

Jean

Framiré ?

tropix.cirad.f...RAMIRÉ 2023.pdf

Ni érable ni poirier, définitivement.

À suivre ?

Jean

Erebor

Pas d'accord...

Les panneaux des côtés rentrent dans des rainures face inférieure du cadre, ce n'est donc pas un couvercle (ou alors un couvercle fixe  )

)

L'ensemble forme une

quasi boite de torsion. Il manque juste un fond, mais même ainsi, bien collé, ça devrait être très résistant...

À suivre...

Jean

Erebor

J'ai écrit "quasi" boite de torsion...

Vu les sections des montants, l'épaisseur du CP et surtout la taille de l'ensemble, un tabouret, on est limite "overkill" non ?

Sauf surprises, portes, coulisses ou autres, mais là on sort du croquis qui accompagne la question...

À suivre...

Jean

Erebor

On est bien d'accord, boite de torsion = 6 côtés.

Quand on a 5 côtés, on y est presque, ou quasiment...

Bien sûr, la résistance est moindre, mais toujours supérieur à 4 côtés...

C'est pas prévu pour un éléphant de cirque, non plus ( c'est d'ailleurs interdit aujourd'hui...)

Le projet est un "work in progress" apparemment...

À suivre

Jean

etiennedesthuilliers

Je ne peux m'empêcher de sourire, le vide ne vous inspire donc pas ?

Ça n'est pas bien grave, d'autres le maîtrisent, et cela leur épargne le contre-moule.

vacupress.com/...urved-woodwork/

À tout hasard, sous réserve que vous maîtrisiez l'anglais.

Bon week-end.

Jean

Bien sûr, mais que nous dit le contexte, là, je veux dire que nous demande Marioooboi ?

Pas d'investir dans une usine clé en main me semble t'il...

Alors j'essaie de contribuer utilement, mais peut-être ais-je tort !

Si un jour les choses se passent mal, alors j'irais vivre en théorie, parce qu'en théorie tout se passe bien

Bonne sieste...

Jean

Bonjour Julia,

de mon expérience personnelle, et de toutes les personnes passées par mon atelier, ou côtoyées lors de mon parcours personnel, formation incluse, c'est bien celles ayant été formées en alternance que j'ai le plus apprécié.

Ensuite viennent quelques "pépites" issues de formations courtes (CAP en 7/9 mois) plutôt AFORBAT et ISAMBA qu'AFPA. J'ai été un peu déçu par les personnes formées en lycée pro public.

C'est donc mon expérience personnelle, je n'en fais pas une règle définitive.

Le conseil qui t'a été donné d'aller discuter avec les élèves est très judicieux, il te permettra d'évaluer leur enthousiasme et leur envie d'apprendre, gage d'une bonne équipe pédagogique.

J'ai eu la chance, adulte, de passer par deux formations bois dont les formateurs techniques étaient vraiment exceptionnels, cela a généré une excellente dynamique de groupe parmi les élèves, c'est ce que je te souhaite...

Bon courage, belles découvertes, et tout plein de copeaux...

Jean

Bonjour etiennedesthuilliers ,

vous avez raison pour les motifs du bois,l'amourette reste néanmoins plus sombre et violacée.

J'ai presque toujours un bâton de marche quand je me balade, plus modeste il est vrai, le coudrier me convient bien...

Bonne journée.

Jean

Qu'entends tu par toiture à la française ?

Pour moi, quand il est question de solives, c'est plutôt de plafond (à la française ou autre) à dont il s'agit...

Quoi qu'il en soit, es-tu prêt à accepter un retrait de 3 à 6% (radial/tangentiel) de tes solives ?

Soit pour des solives de 120x120 une perte de 3.5 à 7 mm à minima !

S'il s'agit de charpente de toiture, les bois peuvent être utilisés autour de 18/22% d'humidité, là quelques semaines...

Et encore.

Les charpentiers du site seront sûrement aussi de bon conseil...

À suivre...

Jean

etiennedesthuilliers

L'ambiguïté dans la question tient pour moi aux termes employés :

Solives / toiture à la française.

Si je connais le plafond à la française, dont les solives sont un élément essentiel, je n'ai jamais entendu parler de toiture à la française, ni d'un élément de charpente de toiture appelé solive...

Bien sûr qu'une charpente peut être réalisée avec des bois à peine ressuyés, Notre-Dame en est un bon exemple, mais je ne sais pas si pierrotb à l'intention de bâtir (édifier ?) une cathédrale.

Ma réponse invite à réfléchir aux conséquences d'un retrait, inéluctable pour un ouvrage intérieur, dans le cas d'une habitation contemporaine disposant du chauffage central.

Jeux et désafleurs dans les assemblages poutre/solives par exemple...

Il est toujours possible de choisir un mode constructif permettant l'usage de bois frais, nous manquons d'éléments dans le cas présent...

À suivre...

Jean

Bonsoir, le Pao rosa me semble cohérent, surtout si le meuble est une copie du XXeme. J'y souscris volontiers. Dans les 50% restants, et en cas d'une facture plus ancienne, c'est à dire XVIIIeme ou XIXeme, je proposerait le bois de rose ou le bois de violette qui, une fois décolorés par les UV, peuvent ressembler à ce que la photo nous montre. Le palissandre de Santos peut éventuellement aussicorrespondre...

Est-ce que l'envers du plateau du meuble est contre-balancé avec la même essence ?

Auquel cas, je n'hésiterais pas à faire un petit prélèvement pour pouvoir effectuer la greffe.

Sinon, les frères des fils des copains de Georges, ou encore les établissements Maréchaux, mais vu le volume, je pense qu'un ébéniste local serait ravi d'offrir les 0,0005 m2 nécessaires à la restauration.

À suivre...

Jean

Les fils de Georges avaient, et doivent sûrement encore avoir, du placage scié (au bois montant) en 12/10eme, qui devrait convenir pour un meuble XVII/XVIIIeme. Attention, le prix pique un peu, d'autant qu'acheter une feuille entière pour quelques cm2 n'est pas forcément justifié. Peut-être détaillent ils...

Une alternative consiste à faire ses placages sur mesure avec des échantillons de bois exotiques glanés ça et là...

L'offre d'Étienne Desthuilliers est fort sympathique et bienvenue, pour ma part, j'ai pas mal d'échantillons de placages tranchés, et si l'on parvient à identifier, j'offre avec plaisir le nécessaire. Je peux envisager de scier quelques feuilles si je trouve le massif qui va bien...

À suivre.

Jean

Effectivement,

les stries sont celles d'un rabot à dents. L'ébéniste ou le marqueteur préparait ainsi le placage scié avant découpe et collage. Cette contre face parait plus sombre et le veinage semble plus marqué, ce qui nous oriente vers un bois de rose ou de violette. Quelle quantité est nécessaire pour la restauration ? Et quelle épaisseur fait le morceau ? (En 1/10 de mm, pris au pied à coulisse)

Une photo avec une meilleure définition serait top...

À suivre.

Jean

etiennedesthuilliers

Oui, le pao rosa est un bois africain, il ne faisait pas partie des cargaisons partant d'Afrique lors du commerce triangulaire, il s'agissait du bois d'ébène, terme employé pour masquer la réalité, à savoir des esclaves.

Que pensez-vous de la pièce proposée en photo par Wolfie,on en voit la contre face ?

À suivre.

Jean

Wolfie

Quelques petites explications :

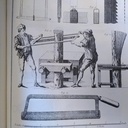

au XVIIIe,le placage scié est réalisé à la main, par des ouvriers qui travaillent à deux. Les feuilles de placage qui en résultent sont plus épaisses que du placage tranché, assez régulières en épaisseur, (selon l'habileté des ouvriers) et les traits de scie sont bien visibles. Elles ne peuvent être collées telle quelles, l'ébéniste dresse la surface de collage avec un rabot à dents. Il dresse également avec le même outil le parement de l'ouvrage à plaquer, les stries se voient bien sur la photo.

Le collage se faisait à la colle forte (d'os, de nerf, de peau) "au marteau" : la colle assez épaisse est appliquée sur le support et sur la pièce de placage qui est ensuite mise en place. On utilise alors le marteau à plaquer, côté panne tout d'abord, pour plaquer la pièce en appuyant et en poussant ( un peu comme on maroufle un papier peint), puis côté frappe pour vérifier (à petits coups) si elle est bien collée partout.

C'est la méthode traditionnelle, on peut utiliser des serre-joints si c'est possible.

Maintenant, d'autres colles peuvent être utilisées, à condition d'être réversibles. Cela exclue les cyanoacrilates ainsi que les époxydes.

La colle vinylique (blanche) qu'on laisse gommer (épaissir) permet une prise à chaud, avec un fer à placage ou à repasser.

La lecture de "l'art du menuisier-ébéniste" de J.A.Roubo 1772 (MDCCLXXIV! cherchez l'erreur)

est une excellente source pour qui n'a pas eu l'occasion d'être formé dans des ateliers de fabrication et de restauration. (Pour les autres aussi, ça n'est jamais perdu, "lire met en danger la stupidité!")

À suivre, bonne journée.

Jean

Pour la finition du placage (côté parement) :

rabot à dents pour mettre tout à niveau (à cause des variations d'épaisseur dues au sciage du placage) puis rabot et racloir.

Pas de papier de verre à l'époque, mais de la peau de chien de mer (un petit requin), de la prêle, de la pierre ponce...

À suivre

Jean

Oui, je confirme...

À quoi bon acheter un hôpital pour soigner une petite coupure...

Je dispose de rubans cassés en bimétal, si tu souhaites fabriquer une scie à chantourner, sinon l'autre modèle est japonais, avec denture top moumoute, trouvé (acheté) chez Dictum...

En plus ça muscle, ça fait travailler la coordination, c'est presque silencieux comparé à une machine...

Low-tech, sobriété, durabilité, des mots d'actualité...

À suivre, bon dimanche.

Jean

Très vite fait, 4 coups de gouge et autant de canif ( manche amourette, spéciale dédicace etiennedesthuilliers )

Est-ce que ça a une quelconque correspondance ?